弘揚(yáng)科學(xué)家精神 講述科學(xué)家故事 | 王蕾:做科研要有坐“冷板凳”的耐力和毅力

發(fā)布時(shí)間:2024-05-26 22:00 來(lái)源:內(nèi)蒙古自治區(qū)科技廳政策法規(guī)處

一年一度的科技活動(dòng)周已經(jīng)到來(lái),今年科技活動(dòng)周的主題是“弘揚(yáng)科學(xué)家精神 激發(fā)全社會(huì)創(chuàng)新活力”。創(chuàng)新內(nèi)蒙古將推出“弘揚(yáng)科學(xué)家精神 講述科學(xué)家故事”系列報(bào)道,展現(xiàn)我區(qū)杰出科學(xué)家愛(ài)國(guó)為民的卓越品質(zhì),在實(shí)現(xiàn)科學(xué)夢(mèng)想道路上不畏艱難、無(wú)私奉獻(xiàn)的心路歷程,講述他們?yōu)榭茖W(xué)技術(shù)進(jìn)步、人民生活改善、高質(zhì)量發(fā)展作出重大貢獻(xiàn)的科研故事,汲取他們的精神力量,激勵(lì)我們?cè)诟髯缘念I(lǐng)域中不斷前行,涵養(yǎng)優(yōu)良學(xué)風(fēng),營(yíng)造創(chuàng)新氛圍。今天讓我們走近我區(qū)青年科學(xué)家王蕾——

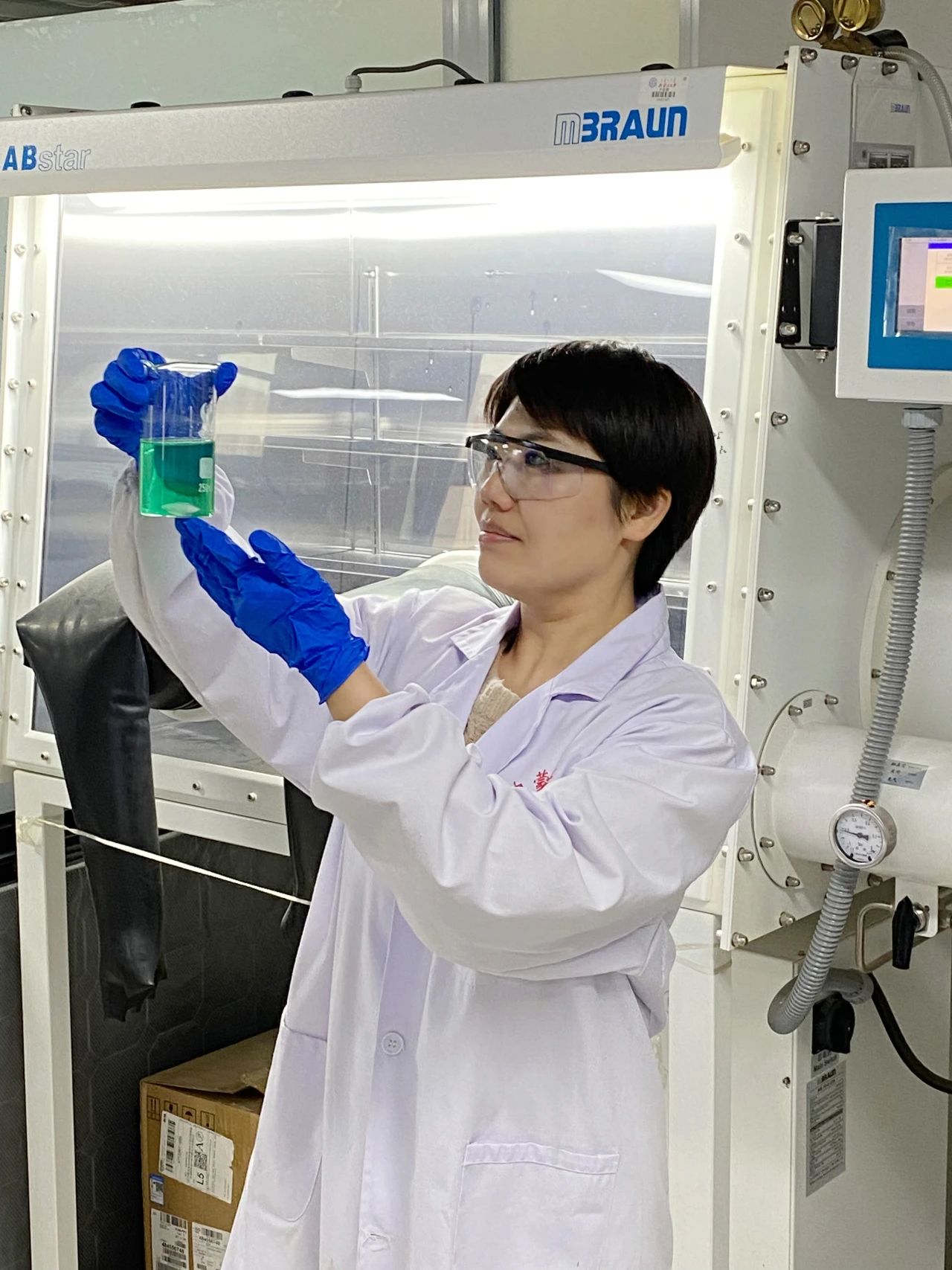

“稍微等下,我去一趟實(shí)驗(yàn)室馬上就回來(lái)。”王蕾急忙打了一個(gè)招呼后,又風(fēng)風(fēng)火火趕去實(shí)驗(yàn)室。

筆者按照約定時(shí)間到達(dá)她辦公室,百無(wú)聊賴(lài)環(huán)顧四周,桌面上的咖啡機(jī)引起好奇。“她從2007年出國(guó)后便不再午休,這臺(tái)咖啡機(jī)快要和實(shí)驗(yàn)儀器使用率看齊了。”王蕾學(xué)生打趣說(shuō)道,她總說(shuō)有太多的事情需要做,不能停下來(lái)休息,困的時(shí)候就磨一杯咖啡提神醒腦。

作為一名青年科技工作者,王蕾主要從事半導(dǎo)體納米材料設(shè)計(jì)、光電催化及電催化材料研究和開(kāi)發(fā)新型清潔能源。爭(zhēng)分奪秒,不斷刷新科研時(shí)速,她以科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力作為使命和擔(dān)當(dāng),為社會(huì)進(jìn)步貢獻(xiàn)著自己的力量。

自2007年起,王蕾?gòu)娜毡尽⒓幽么蟆⒌聡?guó)等多個(gè)國(guó)家進(jìn)修后,毅然回到國(guó)內(nèi),在中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所工作。兩年后,她懷著對(duì)家鄉(xiāng)的思念,來(lái)到內(nèi)蒙古大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院繼續(xù)科研事業(yè)。

“搞基礎(chǔ)研究需要耐力和毅力,可能需要堅(jiān)持10年、20年,甚至更長(zhǎng)時(shí)間,才能有重大發(fā)現(xiàn)或者取得重大研究成果。”起早貪黑是王蕾的工作常態(tài),她幾乎把所有時(shí)間都投入到科研當(dāng)中,從早到晚泡在實(shí)驗(yàn)室里,處理各種事宜、輔導(dǎo)科研論文,確保每一次新的發(fā)現(xiàn)都能及時(shí)跟進(jìn),每一個(gè)問(wèn)題都能得到及時(shí)糾正。

沉心靜氣、埋頭深耕、不務(wù)空名。王蕾對(duì)科研的不懈追求與滿(mǎn)懷熱愛(ài)讓她一路堅(jiān)持,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)做出了一次又一次的重大突破。

在當(dāng)今能源行業(yè)轉(zhuǎn)型不斷加速下,氫能憑借零污染、能量高、資源豐富、用途廣泛等優(yōu)點(diǎn),發(fā)展呼聲不斷高漲,很多人甚至將氫能視為通向未來(lái)綠色能源的鑰匙。

“我們利用取之不盡用之不竭的、廉價(jià)的太陽(yáng)能作為氫能形成過(guò)程中的一次能源,是綠色制取氫能源的有效手段之一,光電催化制氫有很強(qiáng)的實(shí)用性與有益性。”王蕾與團(tuán)隊(duì)從光電催化制氫入手,積極開(kāi)展相關(guān)研究,在國(guó)際催化領(lǐng)域作出重大貢獻(xiàn)。今年1月,團(tuán)隊(duì)在光電化學(xué)硝酸鹽還原合成氨方面取得重要研究進(jìn)展,相關(guān)成果在國(guó)際化學(xué)頂級(jí)期刊Angew. Chem. Int. Ed上發(fā)表,為從富含硝酸鹽的廢水中PEC合成氨提供了一條新途徑,該技術(shù)為走向?qū)嵱没⑹固?yáng)能光解水制氫產(chǎn)業(yè)成為現(xiàn)實(shí)、帶給人類(lèi)使用能源的革命性變革提供了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。

“我也是從學(xué)生過(guò)來(lái)的,非常理解大家周末想玩一玩的心理,坐在這整理數(shù)據(jù)、論文的確有點(diǎn)枯燥,但如果想到能盡快出成果,可能就是完全不一祥的感受了,要引導(dǎo)他們主動(dòng)學(xué),知道怎么學(xué)。”王蕾非常注重對(duì)學(xué)生自學(xué)能力、學(xué)科思維的培養(yǎng)和考察,經(jīng)常給學(xué)生布置一些大作業(yè),讓他們學(xué)會(huì)全面地查閱文獻(xiàn),對(duì)一個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行細(xì)化,從中找到突破點(diǎn)。

“因?yàn)檫@關(guān)乎到學(xué)生在畢業(yè)之后的道路,她認(rèn)為終身學(xué)習(xí)對(duì)一個(gè)人來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。”在博士生任世杰眼中,王蕾老師不僅是他們科研道路上的引路人,也是實(shí)驗(yàn)室的“大家長(zhǎng)”。

植根北疆,立德樹(shù)人。正是因?yàn)檫@樣的用心與細(xì)致,王蕾培養(yǎng)出一支高水平的科研主力軍。其團(tuán)隊(duì)的博士和碩士研究生獲得國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金十人次,在Sci Adv,PNAS和Nat Commun等期刊上發(fā)表多篇高水平研究論文。

王蕾始終在踐行一位青年科研工作者對(duì)于學(xué)術(shù)的執(zhí)著追尋,也通過(guò)實(shí)際行動(dòng)給后續(xù)之人講述著生動(dòng)無(wú)比的人生課程。

當(dāng)筆者問(wèn)到對(duì)未來(lái)的規(guī)劃時(shí),她笑著說(shuō)道,希望更多科研成果走出實(shí)驗(yàn)室,走向大市場(chǎng),推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步。自己將帶領(lǐng)著團(tuán)隊(duì)攻克更多難關(guān),做出業(yè)界認(rèn)可的前沿性研究成果,為能源領(lǐng)域添磚加瓦。

王蕾

內(nèi)蒙古大學(xué)化工學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師,國(guó)家級(jí)青年人才。以一作/通訊作者在Sci. Adv.、PNAS、Nat. Commun.、Matter、Angew. Chem. Int. Ed. (5)、Adv. Mater.、Adv. Energy Mater. (2)、ACS Nano、Adv. Funct. Mater. (3)等期刊發(fā)表論文77篇,ESI高被引6篇,單篇最高引用555次。主持國(guó)家自然科學(xué)基金及省部級(jí)項(xiàng)目10余項(xiàng)。入選自治區(qū)突出貢獻(xiàn)專(zhuān)家,自治區(qū)草原英才工程,自治區(qū)杰青培育計(jì)劃及內(nèi)蒙古大學(xué)烏可力優(yōu)秀青年教師獎(jiǎng)。現(xiàn)為EcoEnergy,《物理化學(xué)學(xué)報(bào)》和《結(jié)構(gòu)化學(xué)》青年編委。近5年,培養(yǎng)的博士/碩士研究生獲得國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金10人次;1人獲中國(guó)化學(xué)會(huì)第五屆菁青化學(xué)星火獎(jiǎng)。

蒙公網(wǎng)安備15010502002335號(hào)

蒙公網(wǎng)安備15010502002335號(hào)