為大興安嶺農林交錯區碳儲量算筆“明白賬”

發布時間:2025-02-25 22:22 來源:內蒙古自治區科技廳基礎研究與科研條件處

大興安嶺森林生態系統植被繁茂,肩負著生態保護與經濟發展的雙重使命。其中,農林交錯區域的碳儲量動態變化,對調節區域氣候、推動可持續發展意義重大。然而,農林交錯帶土地利用變化極為敏感,與其他區域存在明顯差異,傳統單一模型因自身局限,難以精準模擬其碳匯動態,無法滿足對農林交錯區域碳儲量研究需求。

近日,內蒙古農業大學王冰教授團隊針對傳統碳匯評估方法效率低、時空連續性不足、無法滿足精準生態管控需求等問題,首次將PLUS模型高精度土地利用模擬與InVEST模型碳儲量評估結合應用于大興安嶺農林交錯區。同時,通過地理探測器量化9項自然與人文驅動因子,構建起四維時空分析框架。該研究獲得自治區科技計劃項目支持,研究成果“基于PLUS-InVEST模型的大興安嶺農林交錯區碳儲量時空變化及驅動力分析”發表于中文領軍期刊《農業工程學報》,并被EI收錄。

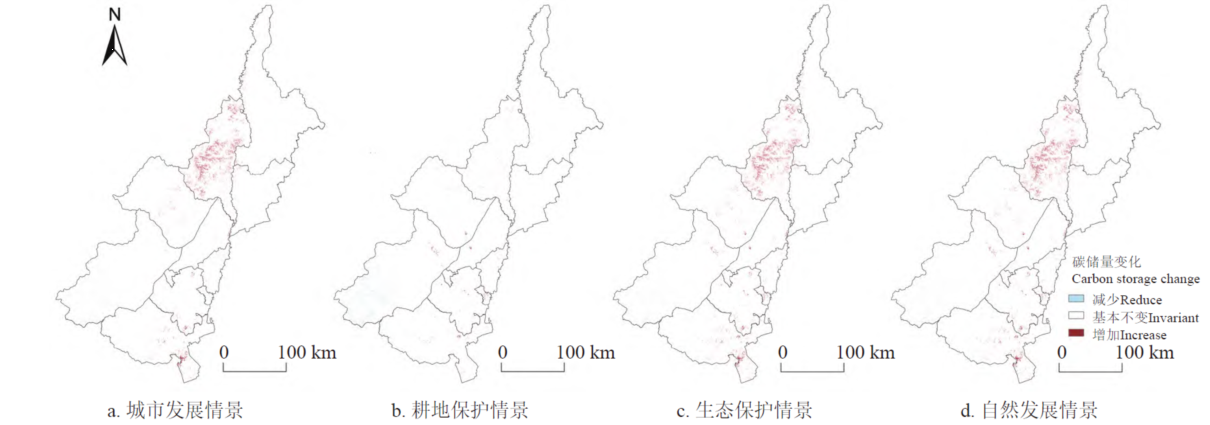

該研究通過融合PLUS-InVEST模型與地理探測器技術,成功實現了大興安嶺農林交錯區1990-2020年碳儲量的時空量化與空間分異驅動力識別(圖1),并預測了2030年多情景下的碳儲量變化趨勢(圖2),為區域生態規劃提供了科學依據。研究結果表明,區域碳儲量空間分異的主要影響因素為地勢高低、人口多少、坡度大小。王冰教授團隊基于 60 米分辨率土地利用數據庫,引入碳密度動態修正系數并設置四類情景模擬。預計到 2030 年,生態保護模式下該區域林地覆蓋面積將增加0.32%,碳儲量可比耕地保護模式增加0.45%。

地理探測器交互探測結果

(注:DEM:高程;PoP:人口密度;Slope:坡度;GDP:生產總值;Soil:土壤類型;Tmp:年均氣溫;Pre:年均降水;Aspect:坡向;NL:夜光數據)

2030 年不同情景碳儲量變化空間分布(與2020 年差值)

該研究提出的創新性模型融合與分析框架,有效解決了區域生態管控中的關鍵問題,不僅為碳交易市場建設提供數據支撐,也為大興安嶺農林交錯區碳儲量核算提供科學方法,更為其他地區的生態保護和可持續發展提供寶貴借鑒。

蒙公網安備15010502002335號

蒙公網安備15010502002335號