農牧交錯區引領綠色發展新紀元:耕作模式的革命性轉變

發布時間:2024-06-25 22:00 來源:自治區科技廳成果轉化促進處、自治區科學技術成果轉化中心?內蒙古自治區農牧業科學院

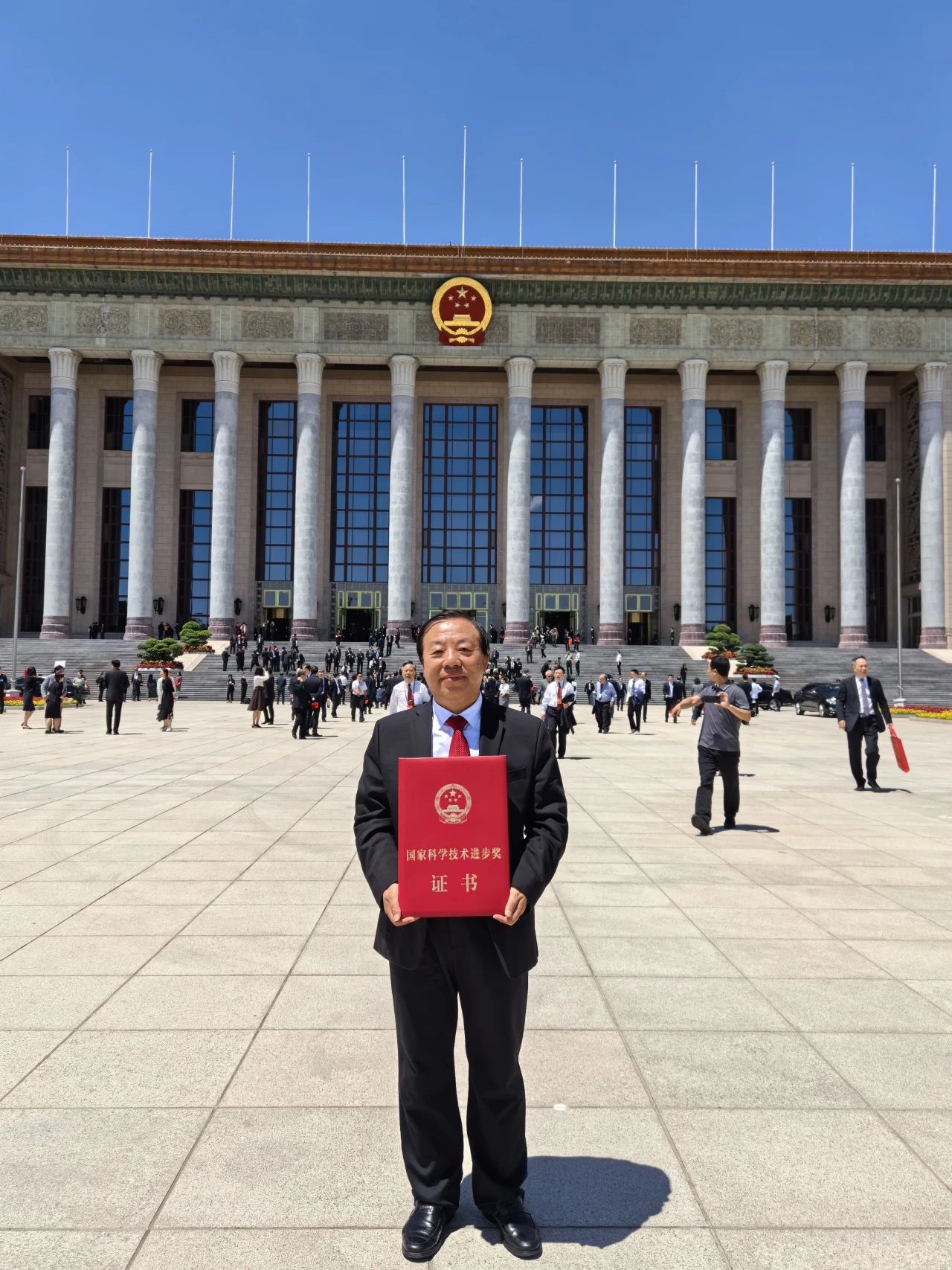

在遼闊的北方農牧交錯區,一個前所未有的綠色耕作新模式正在悄然興起,它帶來了農田生態環境的顯著改善,實現了耕地產能的穩步提升,為保障國家糧食安全和生態安全提供了核心技術支撐。這一模式源于一項名為“北方農牧交錯區風蝕退化農田地力培育關鍵技術與應用”的重大科研項目,該項目近日榮獲了國家科技進步獎二等獎,這也是路戰遠研究員繼2010年后,時隔14年再次主持獲得的國家科技進步獎。

北方農牧交錯區,這片承載著我國重要農畜產品生產和生態安全屏障功能的區域,長期以來卻飽受干旱多風、沙塵暴頻發以及耕地退化等問題的困擾。面對這一挑戰,內蒙古農牧業科學院路戰遠研究員帶領團隊瞄準這一重大難題,一步一個腳印,破解了系列科技難題,探索出一條農田生態保護、生產增效和農民增收協同發展的綠色發展新路子。

項目團隊歷經數年艱辛探索,聯合了內蒙古大學、中國農業大學、農業農村部農業機械化總站、烏蘭浩特順源農牧業機械制造有限公司等10余家單位,組建了一支強大的創新團隊,重點針對農田風蝕防治、地力定向培育和作物增產增效三大生產生態難題,展開了深入系統的研究。

“必須結合區域條件和特點,研發出便于操作的技術體系和模式,對耕地資源進行保護,更為生態環境構建起堅實牢固的防線。”路戰遠表示,項目以破解保護性耕作在農牧交錯區發展的適應性難題為突破口,在闡明農田表土顆粒風蝕釋放規律基礎上,揭示農田退化風蝕作用機理,突破了“茬、稈、垡”多方式阻風控蝕關鍵技術與裝備系統,實現了農田地力止損的新突破,農田風蝕減少35%~72%,探索出了世界同類農牧交錯區農田風蝕防治的新途徑,成為讓土地得到“休養”的同時,又減輕人們勞作的耕地保護與利用的新方式。

在農田地力退化機理研究基礎上,該項目創建了農牧交錯區退化耕地質量評價與差異化利用新方法,重點研創多路徑有機質提升、養分調盈補虧等地力定向培育關鍵技術;革新傳統耕作模式,創新了以秸稈還田和免少耕為主體、少免交替定期松翻的輪耕沃土新制度;集成創建不同等級農田“保-養-用”協同的地力培育與產能提升技術模式,3至5年地力提升0.5個等級以上,作物平均增產9%~23%,破解了我國北方農牧交錯區退化農田“用、養”失衡的重大難題。

為了推廣這一成果,項目團隊依托試驗區、核心區、示范區、輻射區建設,構建了“研究—熟化—示范—推廣”一體化科技創新與應用平臺。他們建立了從省級推廣單位到鄉鎮、示范戶的立體技術擴散網絡,確保了技術成果的廣泛應用和普及。截至目前,成果入選農業農村部和省級主推技術24項、編制標準63項,在內蒙古呼倫貝爾市、通遼市、興安盟等盟市大面積推廣,并在山西、河北、甘肅、寧夏、吉林等農牧交錯區示范應用。累計推廣2億多畝,增產糧食200多億斤,農業增收節支230多億元,有力支撐了農牧交錯區耕地保護與利用,實現了區域農田地力和產能雙提升。

同時,該成果“農田風蝕防治”“實施保護性耕作”等核心內容寫入了《內蒙古自治區建設我國北方生態安全屏障促進條例》《內蒙古自治區建設國家重要農畜產品生產基地促進條例》兩部地方性法規,“冬季免耕留茬制度”寫入國務院《關于推動內蒙古高質量發展奮力書寫中國式現代化新篇章的意見》16號文件,率先在省級層面將農田風蝕防治納入法治軌道,開啟了綠色發展新紀元。

這一項“讓大地和農民都開心”的農業生產技術,中國農學會等第三方組織專家組評價認為“成果整體達到國際領先水平。”這不僅為東北黑土地保護性耕作行動、國家耕地保護與質量提升等重大工程提供了核心技術支撐,也為區域農牧業可持續發展和保障國家糧食安全作出了重要貢獻。

展望未來,隨著這一綠色耕作新模式的不斷推廣和應用,北方農牧交錯區將迎來更加繁榮和綠色的明天。

蒙公網安備:15010502000857號

蒙公網安備:15010502000857號