弘揚科學家精神 講述科學家故事 | 李喜和:打造奶業振興的“種動力”

發布時間:2024-05-27 22:00 來源:內蒙古自治區科技廳政策法規處

一年一度的科技活動周已經到來,今年科技活動周的主題是“弘揚科學家精神 激發全社會創新活力”。創新內蒙古將持續推出“弘揚科學家精神 講述科學家故事”系列報道,展現我區杰出科學家愛國為民的卓越品質,在實現科學夢想道路上不畏艱難、無私奉獻的心路歷程,講述他們為科學技術進步、人民生活改善、高質量發展作出重大貢獻的科研故事,汲取他們的精神力量,激勵我們在各自的領域中不斷前行,涵養優良學風,營造創新氛圍。今天讓我們走近奶牛育種領域杰出科學家李喜和——

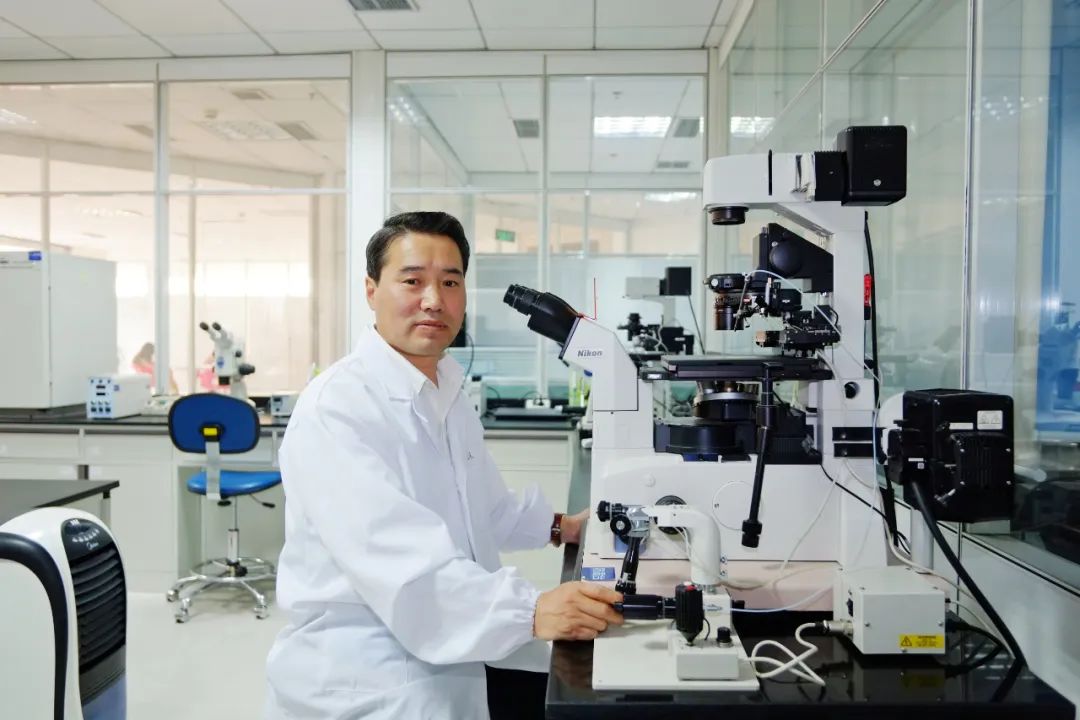

在中國的奶業領域,有一位在生殖生物學與干細胞發育生物學基礎研究領域耕耘多年的杰出科學家——李喜和,現任內蒙古大學生命科學學院/省部共建草原家畜生殖調控與繁育國家重點實驗室研究員,內蒙古高原動物遺傳資源研究中心主任。從跟隨旭日干院士參加試管牛羊開啟科技生涯,到奶牛性控核心技術的突破,再到如今推動整個家畜種業行業的科技振興,他帶領科研團隊以科研之名,為國家的奶業發展注入了新的活力和希望。他所展現出的科學家精神猶如璀璨星辰,照亮了無數科研工作者前行的道路,讓科學的光芒在時代的浪潮中熠熠生輝!

白手起家,從首例試管牛說起

“我是1986年8月進入內蒙古大學生物系實驗動物研究中心開展學習與研究的”李喜和話語間將筆者的思緒帶回到30多年前,他與導師中國工程院旭日干院士進行中國首例“試管牛與試管羊”研究的往昔歲月。

記得那時實驗動物研究中心土建剛剛結束,實驗臺上只有寥寥幾件基本的顯微鏡、培養箱、瓶瓶罐罐等,加上去國外培訓的兩位老師帶回的一些基礎研究耗材,旭老師帶領我們的牛、羊體外受精研究項目就在這種條件下“開張”了。

當時人手緊張,一天的工作從去當地屠宰場采集牛、羊卵巢和鮮精開始,再運送到實驗室,然后采卵培養,第二天進行體外受精處理,再做片子檢查受精情況,這是一個連續性的研究工作,基本沒有正常上下班概念,方便面是家常便飯。旭老師騎一輛二十年以上的“結婚紀念自行車”,早出晚歸、風雨無阻、披星戴月,帶領大家經常加班加點到晚上10點多,甚至更晚。旭老師的這種以身作則的“拼搏精神”深深打動了我們研究團隊每一位成員,終于在1989年成功產出中國首例試管牛、試管羊,為內蒙古大學、為中國爭得了榮譽!

也就是那一年,碩士畢業的李喜和在導師的推薦下,在日本東京農業大學的中原達夫教授實驗室繼續攻讀博士學位,開啟了15年的國外留學與工作生涯。其間包括在日本家畜改良技術研究所、英國劍橋大學臨床獸醫系等研究院所和高校的工作經歷,十幾年的工作積沉和歷練,進一步拓寬了他的國際視野、提升了他的技術水平,也為他后來回國為中國畜牧科技與產業發展效力奠定了堅實的基礎。

李喜和說,回憶那段時光,有一張照片是他最珍貴的記憶。“這張照片是2009年中國首例試管牛、羊二十周年慶祝會上的一張合影留念,照片中旭老師緊緊拉著我的手。”而這一拉,象征著兩代科研人的接力,象征著科學家精神的一脈傳承!

科學無界,科學家有祖國

2005年,李喜和放棄了國外良好的科研環境和優厚待遇,從英國劍橋大學辭去職務回到祖國,創辦了內蒙古賽科星繁育生物技術股份有限公司,并與內蒙古大學生命科學學院籌建了“蒙古高原動物遺傳資源研究中心”,期望將自己所掌握的家畜性別控制技術成果,在內蒙古,甚至是整個中國奶牛養殖行業轉化為實際應用,提高我國家畜種業自主創新能力和核心競爭力,減少對外依賴,為中國畜牧業的發展貢獻力量。

面對奶牛核心種源嚴重依賴進口,大部分優質種牛精液和胚胎從國外引進,繁育關鍵技術“卡脖子”等現實,李喜和帶領科研團隊立足國家“種業振興”與內蒙古“科技興蒙”戰略,開展了一系列的基礎研究,在家畜育種與繁殖應用技術開發方面取得顯著成果。

——挖掘國內外奶牛遺傳種源與創新集成基因育種新技術,培育了包括排名第一的總數 30%以上全國 TOP 奶牛種公牛,使以冷凍精液為主的奶牛自主供種能力從 20%提升到 40%以上,突破了奶牛高端種業產品“卡脖子”問題,提升了我國奶牛種業國際競爭力。

——挖掘蒙古高原家畜與野生動物遺傳資源,創建了世界首個“蒙古高原動物遺傳資源庫與信息平臺”,收集保存家畜、野生動物 176 個品種 5 萬個動物遺傳資源樣品,占該地區家畜品種 100%、野生哺乳動物品種的 36%,填補了我國該領域空白。

——在我國首次實現了“萬枚奶牛性控胚胎”產業化應用。創建了活體采卵“奶牛體外性別控制胚胎”高效生產技術體系,性別控制胚胎發育率達 45%;累計推廣應用奶牛性控胚胎 39397 枚,胚胎移植受胎率平均 56.5%,后代性別控制準確率達到 90%以上,達到行業國內外先進水平。

……

目前,李喜和科研團隊創建的具有自主知識產權的“奶牛超級性控冷凍精液”“高產奶牛性控胚胎”已累計在全國 5000 余個規模化奶牛養殖牧場繁育良種奶牛母犢超過 300 萬頭,為行業新增產值 150 億元,經濟與社會效益顯著,推動了我國奶牛養殖產業轉型升級與乳品加工產業持續、健康、穩定發展,同時提升我國家畜種業國際競爭力,保障了我國家畜種業安全。

創新無限,使命擔當扛在肩

內蒙古自治區是國家重要農畜產品生產基地,被譽為國家的“奶罐”。在當前乳業高質量發展的戰略機遇期和關鍵窗口期,科技支撐尤為關鍵。勇攀科學高峰是科學家們不斷努力的方向,李喜和亦是如此,他創新的步伐從未停歇。

針對當前我國奶牛核心種源自主培育和奶牛良種快速擴繁技術等短板,李喜和提出了“中國奶牛”的設計與培育。擴大中國荷斯坦牛基因組選擇參考群體,發掘奶牛重要性狀功能基因,自主培育優秀種公牛,提高群體遺傳水平,培育高產/高繁、抗病/長壽的奶牛新品系,抗乳腺炎、抗乳糖不耐新品系等都被一一納入“中國奶牛”的概念設計。在科學準確評估基礎上,建立符合我國奶牛養殖業需求的良種選育和評價標準,提升自主育種能力,實現奶牛種源自主可控、種業科技自立自強,成為新時期李喜和與他的科研團隊面對的核心“命題”。

三十多年步履不停,李喜和的身后,是一代又一代科研人的堅守。

“在我研究生階段,導師旭老師對我工作的評價是‘李喜和最大的優點就是吃苦耐勞’,這句話也成為我后續學術生涯的重要指導原則。”李喜和說,希望自己的學生能繼承并發揚這種吃苦耐勞的精神。“勤勞、誠信、嚴謹、執著”是我對他們的寄語,希望他們融入科研實踐中,在家畜育種與繁殖技術領域取得更多創新和突破。

多年來,李喜和主持和參加國家與地方重大攻關、重點研發、成果轉化等科技項目 38 項,發表科學論文206篇、授權發明專利 32 項(1 項 PCT)、實用新型專利 6 項,制定國家等標準 7 項。獲中國僑界貢獻獎一等獎、內蒙古科學技術特別貢獻獎、全國發明專利金獎等各種科技相關獎勵 27 項。入選國家級“百千萬人才工程”、享受國務院政府特殊津貼、內蒙古首屆“草原英才”與“最美科技工作者”、“內蒙古杰出人才”,是對他多年來在科學研究和技術創新方面取得的杰出成就以及對社會作出的重大貢獻的褒獎和肯定。

隨著李喜和及科研團隊的不斷探索和實踐,他們的創新成果不僅改變了國內奶牛養殖行業的面貌,還為全球奶業的發展提供了寶貴的經驗和價值參考。而李喜和所展現的科學家精神也成為時代楷模,激勵著更多的科研工作者不畏艱難、勇攀高峰,追求卓越與突破,為科技發展貢獻智慧與力量!

蒙公網安備15010502002335號

蒙公網安備15010502002335號