弘揚科學家精神 講述科學家故事 | 彭云彪:荒漠戈壁尋“鈾” 三十五載無悔

發布時間:2024-05-24 20:44 來源:內蒙古自治區科技廳政策法規處

一年一度的科技活動周即將到來,今年科技活動周的主題是“弘揚科學家精神 激發全社會創新活力”。創新內蒙古將持續推出“弘揚科學家精神 講述科學家故事”系列報道,展現我區杰出科學家愛國為民的卓越品質,在實現科學夢想道路上不畏艱難、無私奉獻的心路歷程,講述他們為科學技術進步、人民生活改善、高質量發展作出重大貢獻的科研故事,汲取他們的精神力量,激勵我們在各自的領域中不斷前行,涵養優良學風,營造創新氛圍。今天讓我們走近核工業二〇八大隊的總工程師彭云彪——

他是我國一批超大型

特大型和大型鈾礦床的

發現者

是具有中國特色鈾成礦理論的

提出者

是我國由“貧鈾”國

成為鈾資源較為豐富國家的

主要推動者

也是首屆“國家卓越工程師獎”

獲得者

每一項榮譽的背后

是一名

鈾礦地質科研與勘查工作者

30余載耐得住的寂寞

一年有七八個月

與荒漠戈壁為伴

只為“找鈾”

他就是核工業二〇八大隊的

總工程師彭云彪

鈾是自然界中極為稀有的一種放射性金屬元素,是制作原子彈和核電發電的主要原料,是重要的戰略和清潔能源,被譽為核工業的“糧食”。核地質處于核工業整個產業鏈最前端,任務是將埋藏在地下的“糧食”找出來,彭云彪及其所在的核工業二〇八大隊就是這樣一群“找糧人”。

身為這群“找糧人”的總指揮,彭云彪扎根內蒙古中西部邊遠艱苦地區,專注于國家緊缺戰略性鈾資源預測評價研究與勘查工作,35載在荒漠戈壁,攻克了一道又一道技術難關,創造了一個又一個驚人的業績。在面對諸如“國家卓越工程師獎”和“中國工程院院士候選者”這樣的殊榮時,他卻顯得有些手足無措。在同事眼中,“他就是這樣,干得多,說得少”。

鈾礦資源的探索者

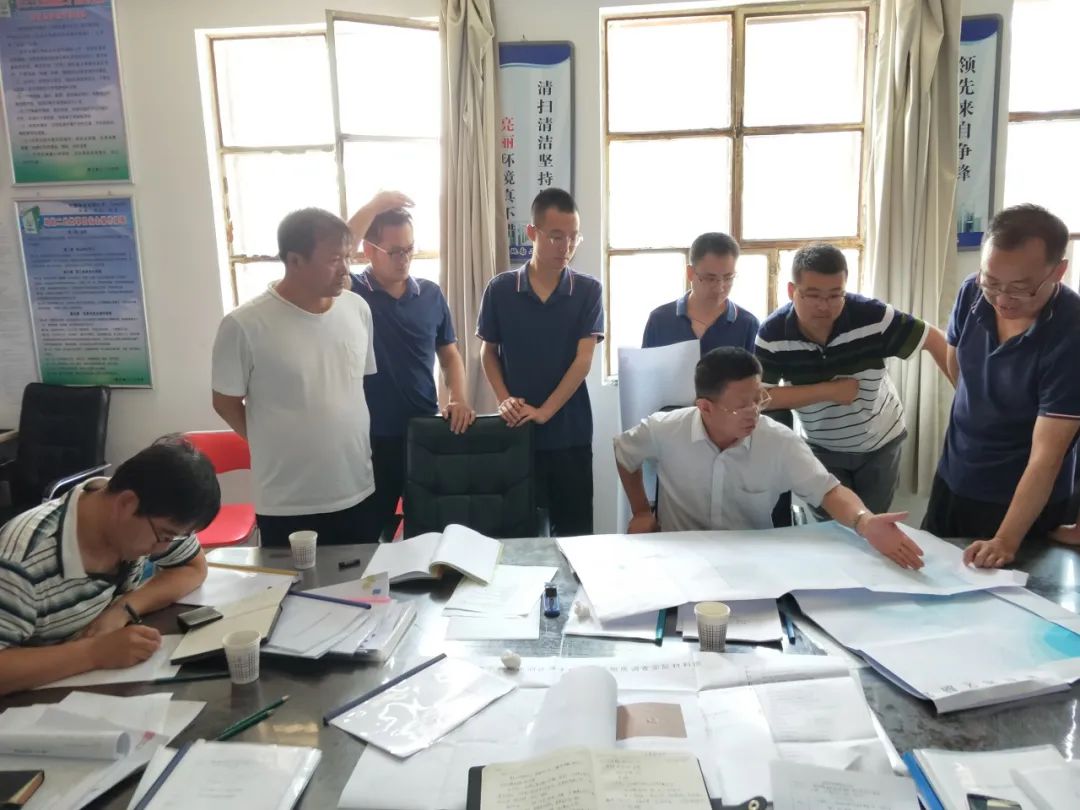

2023年7月21日,全國鈾礦地質勘查高質量發展大會上,我國新時代鈾礦勘查的輝煌成就揭曉。內蒙古地區獨占鰲頭,榮獲七項殊榮,其中核工業二〇八大隊貢獻了六項。而這一切的背后,都離不開彭云彪及其團隊科技報國的初心和對“找鈾”的執拗。

時光追溯到上個世紀。1989年,中國地質大學(武漢)畢業后,彭云彪加入核工業二〇八大隊這個“找鈾”的隊伍。“國家需要之處,即我奮斗之向!”這句誓言成為彭云彪人生信條。那時正值我國鈾礦地質事業蓬勃發展初期,勘查任務也最為繁忙。

心有凌云志,更要踏踏實實走。作為鈾礦勘查隊伍中的一名新兵,面對極其惡劣的野外環境,他暗自為自己鼓勁:“勘探任務重,才能有發現。”每日晨曦初露,彭云彪便身背“地質三寶”——地質錘、羅盤和放大鏡,踏上茫茫沙漠戈壁,開始他一天的“找鈾”之旅。

“野外每一步勘查工作需要緊密跟隨勘探井的成果安排進行,隨時可能出發,前往山區或者深入沙漠腹地執行任務”。回憶起剛加入這支隊伍時,彭云彪說,當時野外工作條件異常艱苦,住的是帳篷,也住過牛圈,風餐露宿, 沙塵彌漫,白天上山干活,晚上加班整理資料,以保證第二天的勘查工作能夠有條不紊地進行。

那段歲月,雖然充滿了艱辛與挑戰,卻也鑄就了他堅韌不拔的精神與對勘探事業的熱愛。

在1992至1994年這段時期,恰是核工業二〇八大隊與國外專家進行野外勘查合作之際。聽聞野外駐地的國外專家沒有午休的習慣,彭云彪便也舍棄了午休,與外國專家一同進行數據編錄、取樣分析等等。“我在大學時并非學習鈾礦專業,因而格外珍視這次與外國專家學習的機遇。”彭云彪展現出了對知識如饑似渴般地追求。

在內蒙古這片遼闊的土地上,彭云彪已經堅守了16 個年頭。在工作中,他始終保持著高度的敬業精神,不敢有絲毫懈怠。他仔細觀察巖石性狀,分析地質結構,努力探尋鈾礦的蹤跡。從一名普通技術員逐步晉升為研究員級總工程師,他擔任過組長、技術負責人和項目負責人等職務。幾十年來,他致力于鈾礦地質找礦與科研工作,成功主持完成了200多個國家財政支持的鈾資源預測評價與勘查項目,成為了我國鈾資源領域的領軍人物和杰出代表。

彭云彪不僅成為2023年中國工程院院士的候選者,更在2024年榮膺首批“國家卓越工程師獎”,這是我國工程技術領域的最高榮譽。

鈾成礦理論的創新者

在20世紀50年代,我國就啟動內蒙古中西部地區鈾礦找礦地質工作。但受世界典型鈾成礦理論的束縛,直到20世紀末,仍未取得突破性找礦成果。

2000年,時任核工業二〇八大隊地勘二分隊負責人的彭云彪投身鄂爾多斯盆地北部的野外地質勘查工作,直面惡劣的自然環境和復雜的地質條件,始終站在勘查的前沿。“找礦能取得突破,正是得益于我們提出了創新性鈾成礦理論與模式”。

彭云彪以鄂爾多斯盆地為例介紹,該盆地雖然礦產資源豐富,但受傳統水成鈾礦理論束縛,這里曾被部分鈾礦地質工作者視為鈾礦找礦的“禁區”。但彭云彪卻深信,豐富的其他能源礦產對砂巖鈾成礦具有積極影響。

“通常情況下,在盆地的邊緣地帶,我們容易發現一些裸露出地表的地層,這些地層被地質人員稱為‘露頭’”。彭云彪解釋道,為了便于觀測,他們來到鄂爾多斯北東部的神山溝,尋找這種巖石露頭。??

彭云彪說:“按傳統砂巖鈾成礦理論,此地缺乏典型找礦標志即紅色和黃色砂巖,砂巖鈾礦勘查主要靠鉆探工程驗證,可盆地鉆孔巖石非灰即綠,不見傳統找礦標志,常見綠色砂巖中有大量紅色巖石殘留體,地表調研結果印證其推測,綠色砂巖或經改造變綠,紅色砂巖因高度膠結性未被改造而保持原色。”

如二連盆地努和廷鈾礦床,彭云彪展現深厚功底與創新力,對沉寂“呆礦”提出了晚白堊世湖泊擴張體系域的湖泛事件控制鈾礦床的形成,并建立多元化成礦模式。此外,他還在二連盆地提出了構造反轉控含氧含鈾水滲入的新理論。

在巴音戈壁盆地,他又提出了塔木素特大型砂巖復成因鈾礦床的斷陷盆地扇三角洲鈾成礦理論新認識。

彭云彪帶領技術團隊總結規律、提高認識并尋找突破口,因我國鈾礦地質條件復雜國際理論不完全適用,他們就結合鄂爾多斯盆地、二連盆地和巴音戈壁盆地特殊條件,創造性地提出了一系列具有中國特色的鈾成礦理論,如鄂爾多斯盆地“古層間氧化帶型”等。這一系列的理論創新,不僅達到了國際先進水平,部分理論更是處于國際領先地位。專家對此給予了高度評價,認為這些理論成果不僅是科創與找礦結合的典范,更是我國鈾礦地質研究領域的重大突破,為我國鈾礦資源的可持續發展提供了堅實的理論支撐。

面對這樣的贊譽,彭云彪卻謙虛地表示:“這些成果來之不易,意義重大。它們凝聚了前人積累的豐富資料和寶貴經驗,是幾代核地質人智慧結晶與辛勤勞動的成果。”

鈾礦繁花耕耘者

在新時代的浪潮中,我國踏上了嶄新的征程。“在這波瀾壯闊的征途上,鈾成礦理論的新認識如同明燈,引領我們實現了鈾資源找礦的一系列重大突破。”彭云彪如是介紹道,而這些突破毋庸置疑是我國核能產業與國防科技領域中一顆耀眼的璀璨明珠,閃耀著令人激昂振奮的光芒。

歷經無數次的勘探與鉆研,彭云彪與他的技術團隊在砂石的迷宮中找到了珍貴的線索,成功發現和確定了一批超大型、特大型、大型和中型等砂巖鈾礦床。這些發現,不僅讓我國的鈾資源寶庫更加充盈,更為我國核工業的蓬勃發展奠定了堅實的基礎。彭云彪自豪地說:“在鄂爾多斯、二連和巴音戈壁這三大盆地,我們分別成功打造了3個萬噸級以上的鈾資源基地,這使得我國鈾資源勘查的成果與成就傲視群雄。”

“鄂爾多斯盆地鈾資源基地的納嶺溝特大型鈾礦床與二連盆地鈾資源基地的巴彥烏拉大型鈾礦床,已率先實現開發,占據我國已開發地浸采鈾礦山中的半壁江山。”彭云彪介紹道,這兩大基地正穩步邁向我國首批千噸級現代化地浸鈾礦山的行列,為我國國防建設和核電事業的蓬勃發展提供了源源不斷地動力。它們的成功開發,不僅推動了我國鈾資源開發格局由南方硬巖型向北方砂巖型的轉變,更極大地增強了我國自主保障鈾資源的信心,為國家的天然鈾安全保駕護航。

內蒙古,這片富饒的土地,作為我國鈾資源的重要寶庫,承載著國家緊缺戰略性鈾資源基地的重任,同時也是我國鈾資源勘查與開發的核心區域。這里正逐步建設成我國鈾資源的最大“糧倉”,在保障國家鈾資源戰略安全中發揮著舉足輕重的作用,充分展現著“鈾”此而生的非凡價值。

年近六十的彭云彪頭發已花白,歲月在他的臉上留下了印記,但他對鈾礦地質事業的熱愛與執著未曾減退,毅然選擇繼續投身新一輪的找礦突破戰略行動。他不僅帶領團隊在科研與找礦領域取得了豐碩成果,還培養了一支由56名碩、博士研究生組成的專業隊伍,他們富有創新精神,專業能力卓越,為我國鈾礦地質學科的發展注入了新活力。?

蒙公網安備15010502002335號

蒙公網安備15010502002335號